本文转自:铜陵日报

五育并举绽芳华 全域育人谱新篇

——我市各校深耕五育并举特色实践显成效系列之二

科普进校园。

课堂丰富多彩。

学生尽情绽放,活力满满。

校园足球赛活力四射。

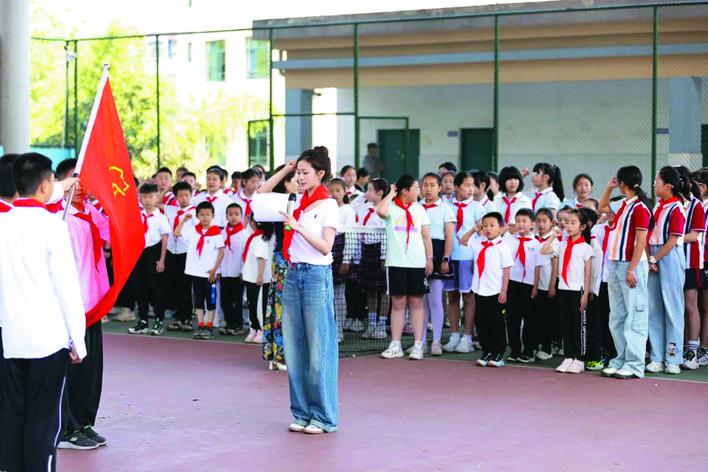

红色教育赓续红色基因。

“花开的声音”独特的育人魅力。

学生在全国青少年空天科技体验与创新大赛上喜获一、二等奖。

学生朝气蓬勃。

音乐课堂中戏曲表演教学。

市第十中学:

“花开的声音”奏响五育并举新乐章

■ 本报记者 杨竹青

在市第十中学的校园里,一场始于2017年的“花开的声音”班级文艺汇演,正以独特的育人魅力,成为五育并举落地生根的生动注脚。这场每半月一次的常态化活动,不仅是学生绽放风采的舞台,更通过课堂融合、家校协同、科创赋能等多元延伸,编织出一幅“以美育人、以文化人、以德树人”的育人生动画卷。

青春舞台:

五育在实践中萌芽

“从节目编排到应急处理,全由学生主导!”在“花开的声音”这个全员参与的展演平台上,孩子们的身影活跃在每个环节:策划方案时围坐讨论主题,调度节目时拿着时间表穿梭协调,遇到麦克风失灵、音乐卡顿等突发状况,总能看到他们凑在一起快速商议解决方案。

舞台下,为了共同的节目熬夜排练、为同伴的失误互相打气成了常态,轻松欢愉的氛围里,集体荣誉感像春芽般悄然生长,同学间的默契配合让人际交往能力在无形中提升。舞台上,歌声舞姿里藏着对美的感悟,小品朗诵中透着对生活的思考,学生们在沉浸式的艺术表达中涵养审美情怀。

这种“人人站C位、个个能发光”的模式,让每个孩子都能找到自己的舞台:内向的学生在文案撰写中展现才华,动手强的孩子在道具制作中发挥特长。“人人可展示、个个能成长”的育人目标,让德智体美劳如同绽放的花瓣,在活动中自然舒展、同步绽放。

学科联动:

课堂知识“活”起来

汇演的育人触角早已延伸到课堂深处,成为串联多学科的纽带。语文课上,师生将《背影》等经典课文改编成情景剧,学生在打磨剧本时既要精准解读文字背后的情感,又要琢磨舞台叙事的起承转合,文学素养与表达能力在创作中同步提升;音乐课围绕汇演曲目设计“和声创编”模块,合唱排练时的声部配合、音准调整,让抽象的乐理知识在和声共鸣中变得可触可感;美术课则聚焦舞台美学,从海报的版式设计、邀请函的纹样绘制,到演出服装的色彩搭配,都融入色彩心理学与实用美术技巧,让审美教育真正对接生活实践;道德与法治课更以排练中的团队分歧为鲜活素材,引导学生探讨“协作中的责任边界”,让德育跳出课本说教,在解决真实问题中落地生根。

学校根据学生特长设宣传、表演、道具等组别,擅长文字的写串词,热爱动手的做布景,每个人都能在适配的岗位上发光。这种“课堂知识+实践应用”的模式,让课本上的知识点在舞台实践中“活”起来,推动五育融合从活动表层深入课程内核,成为检验综合素养的生动平台。

家校社协同:

育人边界向外延伸

这场校园活动因“家校社协作中心”的加入而突破了围墙,涌动着更鲜活的育人温度。“家长智囊团”按职业特长分工,摄影师家长带着孩子们调试镜头,讲解舞台光影的捕捉技巧;设计师家长俯身指导海报排版,从字体选择到色彩配比细细点拨;医生家长则利用排练间隙,演示舞台急救的基础动作。

社区资源同样源源不断注入活力:非遗传承人带着传统工艺工具走进校园,手把手教学生制作舞台装饰,指尖翻飞间讲述传统技艺的文化故事;文化工作者带来专业设备,在调试中科普相关技术原理;社区文艺爱好者现场示范表演技巧,将地方文化的韵味融入学生们的节目编排。

学生们在与不同职业、不同身份的人互动中,不仅学到了专业技能,更悄然读懂了“每份职业都有独特价值”的深意。家校社三方织就的育人网络,让五育并举走出校园闭环,形成了一个充满生活气息与社会温度的成长场域。

科创赋能:

跨学科融合见真章

STEAM理念的融入,让“花开的声音”涌动着科技与艺术交织的创意浪潮。舞台布景创作中,学生以“废旧材料再创造”为起点,开启跨学科探索:设计“可开合花朵背景板”时,他们反复测量花瓣开合的弧度,在调整铁丝骨架角度的过程中,悄然理解了几何图形与力学支撑的关联;挑选海绵纸涂色时,又自觉运用美术课习得的色彩搭配原则,让花瓣色调与节目主题形成呼应。从裁剪材料到组装固定,全班分工协作,在“如何让背景板立得更稳”“怎样让花瓣开合更流畅”的讨论中,劳动技能与团队意识同步提升。

数字化实践同样精彩:用PPT或设计工具制作海报时,学生既要用语文功底提炼文案亮点,又要凭借美术感知优化版式布局;剪辑汇演预告片时,在字幕匹配、转场特效与背景音乐的呼应中,摸索着技术工具与情感表达的平衡;整理活动素材时,有人甚至尝试用编程基础语法批量处理照片命名,让逻辑思维在实际应用中得到锻炼。这些围绕真实问题展开的实践,让科学探究、工程思维与艺术审美自然交融,五育素养在动手创造中悄然生长,成为跨学科学习的生动注脚。

自主成长:

从“参与者”到“主导者”

“汇演学生委员会”让学生成为真正的主人。策划、执行、宣传等部门自主运作,主题确定采用“头脑风暴+民主投票”,“组织能力成长档案”记录进步轨迹。往届成员分享的“冲突协调技巧”,成为可传承的智慧。在“试错—调整—完善”中,学生不仅收获领导力,更将坚韧、合作等素养内化于心,五育从“外在要求”变为“内在需求”。

如今,“花开的声音”已从文艺汇演升级为五育并举的育人生态。学生在省市级赛事中屡创佳绩,“铜草花”作文大赛、“小荷尖尖”才艺大赛等活动持续赋能,学校荣获全国“五四”红旗团支部、省基础教育课改先进单位等多项荣誉。

未来,市第十中学将继续以“花开的声音”为弦,奏响五育融合的更动人乐章,让每个孩子都能在阳光雨露中,成长为担当民族复兴大任的时代新人。

市田家炳小学:

“五悦”赋能五育融合 “语科”共探育人新径

■ 杨竹青 李娅

在全国教育改革向纵深推进、五育融合成为育人主旋律的背景下,市田家炳小学紧扣教育现代化发展要求,以“悦读、悦动、悦行、悦创、悦美”的“五悦”课程体系为基础,以“语文+科学”跨学科融合为创新支点,通过“文化浸润、课堂深耕、实践赋能、评价护航”四维联动模式,探索出具有校本特色的五育融合路径,成效显著。

文化浸润:

让五育融合理念“看得见、摸得着”

校园文化是五育融合的隐性课堂,市田家炳小学通过立体化宣传场景,让“五悦”精神与学科融合理念渗透到教育各角落。

“五悦”主题文化墙以“科学与人文对话”为主线,展示《石灰吟》中“煅烧原理+家国情怀”等融合案例,用图文将抽象理念具象化;教学楼每层“融合作品角”定期更新学生的科学观察日记配插画、科普小论文与文言文读后感对照集,累计展出作品300余件,形成“步步皆教育,处处有融合”的氛围。

线上宣传矩阵同步发力,该校微信公众号“五悦融创”专栏推送“一诗一实验”微课程,《望庐山瀑布》解析既含文学修辞又有“水的物态变化”实验演示,单篇最高阅读量达1.2万;校园广播“童声说融合”栏目年均播出52期,学生分享“影子里的诗词”等感悟,让融合理念走进师生日常。

课堂深耕:

让学科融合基因“长在课表里”

市田家炳小学打破学科壁垒,构建“知识传授—思维培养—素养生成”递进式课堂模型,将“语文+科学”融合植入课程。

国家课程重构方面,该校教研组编写《“语科融创”教学图谱》,梳理36个跨学科融合点。《两小儿辩日》教学中,学生既学文言表达,又通过模拟实验验证“远近冷热”科学原理;科学课要求实验报告采用说明文结构,数据记录需精准如记叙文。这种模式使学生科学实验操作满分率三年提升28%,语文非连文本阅读得分率提高19%。

校本课程亮点纷呈,“汉字实验室”中,学生拆解“雷”“电”等字的甲骨文形态,设计模拟实验;“自然文学社”引导学生创作兼具数据精准性与文学创作性的《植物成长日志》。校本课程成果多次获省市级奖项,多名学生科普论文获国家级荣誉。教师团队成长显著,该校科学教师吴晔飞的科普志愿服务团获批国家级优秀科技工作室,语文教师丁辉获评长三角优秀科技志愿者,多人课例获省市奖项,形成“骨干引领、全员参与”的教学梯队。

实践赋能:

让五育融合成果“落在行动中”

依托“五悦”活动体系,该校设计“做中学、学中创”实践项目,推动知识向素养转化。

“悦行探自然”的“影子的科学与诗意”项目中,科学小组记录影子变化并绘曲线图,文学小组创作相关诗歌,合作完成“数据图表+诗词手札”作品,3件获市级科技文化节一等奖,2件获国家级三等奖。“悦读润心灵”活动中,师生共读《昆虫记》后开展对比写作,研读《时间简史》后举办科普演讲比赛,学生用生动比喻讲解科学知识。

“校园科普讲解员”活动中,学生以“植物生长原理+咏物诗赏析”讲解校园景观,年均服务超300人次,五年级学生方佳妮获评市级“金牌讲解员”。多个班级科技实践活动获奖,《自来水的奥秘》获省级一等奖,《星空奥秘》获国家级三等奖。7名教师获评“市级科普志愿者”,学校《“雨的知识”融合教学设计》获教师跨学科教学能力大赛团体二等奖,形成“教学相长、实践共进”生态。

评价护航:

让五育融合发展“走得更长远”

市田家炳小学构建“多元立体”评价体系,为五育融合提供保障。

过程性评价采用“科学探究深度”与“语文表达清晰度”双维度评分,课后练习增设“文学性评语”,引导学生兼顾科学与人文;实践活动建立“项目档案袋”,全面追踪成长轨迹。激励性评价突出“个性化”,每年评选“五悦小达人”,近三年表彰120名学生;将跨学科教学成果纳入教师绩效考核,5名教师获市级表彰。

这种闭环机制成效显著,该校五育融合工作三年获市级以上表彰6项,3个案例入选省级优秀案例库。2024年,成功申请田家炳基金会国家级课题及安徽省课题,获批市“五育并举”示范校,成为区域内五育融合标杆。

从文化浸润到课堂创新,从实践赋能到评价护航,市田家炳小学让五育融合从理念变为生动实践。未来,学校将持续深化探索,让每个学生在融合教育中绽放光彩,为培养时代新人贡献力量。

所属版面:校园内外尚竞配资-股市配资公司-炒股票杠杆-安全炒股配资网提示:文章来自网络,不代表本站观点。